在昌都市芒康县“果拉丛藏家乐”内,37岁的卓玛拉姆正用双手揉搓着面团。案板上,青稞面的香气混合着高原阳光的味道,一碗碗仅五六根面条的“加加面”被端上桌,客人们笑着用石子计数,催促“再加一碗”。这碗承载千年盐井记忆的非遗美食,曾是卓玛拉姆一家人的生计,如今成了带动十户乡亲脱贫的“金钥匙”。

从14岁辍学扛起家庭重担,到成为西藏自治区级非遗传承人,再到2025年荣获“全国劳动模范”称号,卓玛拉姆用一碗面揉出了自己的命运转机,也让加加面馆从深山小馆走向214国道的“明星驿站”。她说:“党和政府给了我光,我要把这束光分给更多人。”

面馆改命:从辍学少女到非遗传承人

14岁那年,卓玛拉姆攥着退学申请书,眼泪打湿了作业本。父亲重病、母亲手术、两个姐姐的学费断了来源,作为家中最小的女儿,她不得不辍学接管濒临倒闭的加加面馆。天未亮,她踩着盐田卤水背盐筐;深夜,蹲在后院刷堆成山的碗,洗碗水泡烂了手指,她却咬牙坚持,“阿爸的药不能停,姐姐的学费得凑齐。”那些年,她总望着盐田外的群山发呆——难道自己一辈子都要困在这里?

转机出现在2010年,盐井加加面被列入西藏自治区级非物质文化遗产名录,乡干部带着2.5万元安居补助敲开卓玛拉姆家的门。“政府说,这是盐井的名片,得做大!”卓玛拉姆将破旧面馆改建成藏式农家乐“果拉丛”,青冈灰水和面、老卤熬汤的秘方被保留,但破败的土房变成了带院子的二层小楼。她调侃:“这楼是一碗碗面加出来的,所以叫‘加加楼’。”

靠着这碗面,卓玛拉姆不仅还清了债务,供姐姐读完大学,还让父母得到更好的治疗。“没有党的政策,我可能还在刷碗。”她摩挲着手,语气笃定。

小楼创新:让非遗“活”在游客的手机里

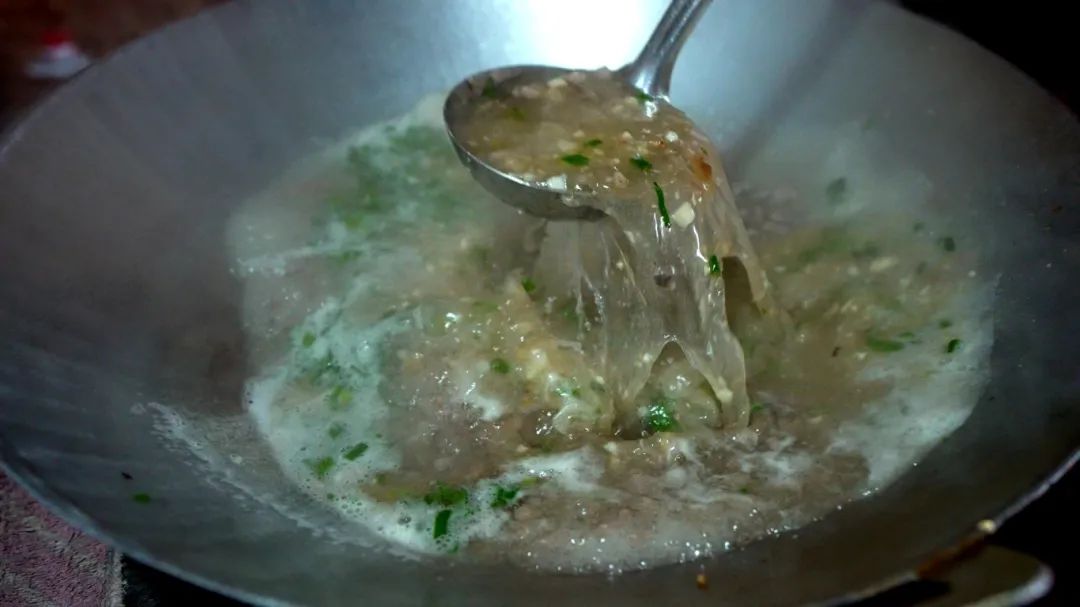

农家乐开张后,卓玛拉姆却犯了难:村子不在国道旁,“酒香也怕巷子深”。她决定在“碗里碗外”下功夫。面,坚持用藏鸡蛋手工揉制,青冈灰水赋予面条独特的弹牙感;臊子只用藏香猪后腿肉,老卤熬足12小时。但光有味道不够,“现在人吃饭要氛围。”一次去云南考察,白族姑娘边唱歌边揉面的场景触动了她:“我们藏族有祝酒歌、弦子舞啊!”

她带着村里的姐妹穿上藏装,客人一进门便献上哈达,席间唱起悠扬的祝酒歌,跳起欢快的弦子舞。游客举着手机拍摄“会跳舞的加加面”,视频在朋友圈疯传。县干部提醒她:“单打独斗不行,要借全县旅游的东风!”她顺势推出“千年盐田+葡萄美酒+加加面”线路,把盐田、葡萄酒变成“活广告”。央视《远方的家》来拍摄时,她边擀面边对镜头笑:“非遗不能锁在柜子里,得让人看见、听见、吃进心里。”

游客蜂拥而至,院子挤得跳不了舞,卓玛拉姆攥着扩建图纸发愁。政府送来300万元贴息贷款,加上自筹的160万元,她把农家乐升级成集餐饮、住宿、文化体验于一体的综合体。如今,“果拉丛”日均卖面2000碗,年接待游客1.6万人,收入超50万元。“非遗不是老古董,它得和时代一起‘加面’。”卓玛拉姆指着墙上游客的合影说道。

传承送春风:一碗面带领共同富裕

存折数字变多了,卓玛拉姆的心却沉甸甸的。那天,她看到帮厨央宗蹲在后院哭,问过后了解到央宗的丈夫摔伤,孩子的学费差2000元。卓玛拉姆想起多年前辍学的自己,当晚便准备包了红包送去。这时,扶贫干部拦住她说:“要‘造血’,不能‘输血’。”

在政府指导下,卓玛拉姆开设“加加面公益课堂”,定下“三不原则”:不耽误农活、不拆散家庭、不养懒汉。农忙时,央宗们回家收青稞;旅游淡季,卓玛拉姆在厨房手把手教央宗们和面、切臊子。如今,当地熟悉卓玛拉姆的人都亲切地称她为“果拉卓玛”,“果拉卓玛”和“果拉丛藏家乐”一起,成为芒康旅游的闪亮名片。

对于学员们来说,卓玛拉姆是一位严厉的老师。“她们叫我一声老师,我就要当明白一位老师,教和育一样不能少。”卓玛拉姆深知授人以鱼不如授人以渔,而这“授”了,就不能再有所保留。

于是,除了加加面制作的配方步骤,卓玛拉姆还会严格要求学员们学会记账、管理、打扫卫生、物资采购……她说,这样她们以后学成出师了,就可以自力更生了。“非遗要传下去必须靠人,而人要活下去才能有传承的心,我从一开始就是希望她们从我这里学会的不只是加加面的手艺,更是加加面给予她们生活的底气,其他人看见加加面让人富足,就会有更多的人学习、传承加加面。”卓玛拉姆笑着说。

2025年4月28日,卓玛拉姆被授予“全国劳动模范”称号。站在人民大会堂的领奖台上,她攥着奖章哽咽:“这荣誉不只属于我,更属于盐田边每一位努力生活的姐妹。”镜头回到纳西民族乡那座农家小院。庭院里的橘子树结着饱满的果实,一颗橘子落下,滚到了露天厨房的灶台边。一位学员捡起橘子说:“这橘子是‘果拉卓玛’种的,如今结了果,‘果拉卓玛’也毫不吝啬地让我们随时摘着吃,解渴解腻解馋,看起来微不足道,但对于我们这些被困在家务中的人来说,它很珍贵。”

如今,“果拉丛”前厅挂着“党员示范店”锦旗,后院晾着村民家的奶渣。更让卓玛拉姆骄傲的是,县里新开的五家民宿,三家老板是她的学徒。“共同富裕不是独唱,是千万个卓玛的和声。”她常常重复这句话。

夕阳西下,214国道的自驾车队陆续拐进“果拉丛”的院子。卓玛拉姆系上围裙,祝酒歌再次响起,碗中的加加面每一根都裹着盐井的千年咸香,藏着一位非遗传承人的半生坚守。她说:“这双手揉过面、擦过泪,现在要拉着更多人往前走。”